La guerre de 1914-1918 : un si lourd bilan

Le dernier Poilu français, Lazare Ponticelli, s’est éteint le 12 mars 2008 mais l’écho de la Grande Guerre résonne encore dans la mémoire collective. Même si le sens de la commémoration tend à évoluer. Il s’agit moins de célébrer la victoire de 1918 mais plutôt la fin de la guerre et l’amorce du rapprochement européen.

11 novembre 1918. Clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne. Il est 5 heures 15 du matin. Dans un wagon spécialement aménagé, une convention d’armistice est signée entre le maréchal Foch, commandant en chef des armées alliés, assisté de l’amiral Wemyss, Premier Lord de la mer, et le secrétaire d’État Erzberger, président de la délégation allemande. Les hostilités doivent être arrêtées sur tout le front occidental à 11 heures, heure française. Après cinquante-deux mois de durs combats, la Grande Guerre s’achève enfin… C’est un profond soulagement pour tous les belligérants, une joie mêlée de tristesse pour les vainqueurs, une souffrance teintée d’amertume pour les vaincus. Mais on peut entrevoir le rétablissement de la paix.

Le conflit a fait plus de 9 millions de morts et disparus (1,4 million pour la France), plus de 21 millions de blessés (4 millions en France).

Chiffres terrifiants. En moyenne, 900 jeunes Français mouraient chaque jour sur les champs de bataille. Chaque famille y a perdu un ou plusieurs des siens dont elle conserve pieusement le souvenir : ses dernières lettres, son portrait en uniforme, ses décorations...

"On oubliera. Les voiles du deuil, comme les feuilles mortes tomberont. L’image du soldat disparu s’effacera lentement…" écrivait Roland Dorgelès dans Les Croix de bois. Les Européens, les Français en particulier, n’ont pas oublié ; ils manifestent même depuis les années 1990 un regain d’intérêt pour cette Première Guerre mondiale qui devait être "la der des ders" et qui ne le fut pas.

La commission chargée de fixer les grandes orientations pour l’organisation de la commémoration, non pas de la victoire de 1918, mais de la fin du conflit, a retenu dans son rapport trois thèmes principaux : celui du sacrifice des jeunesses européennes pour leurs pays, celui des atteintes et des implications des populations civiles, longtemps sous-estimées, et, ce qui peut sembler paradoxal, celui du progrès de la démocratie. L’esprit de ces manifestations doit être centré sur l’union aujourd’hui dans l’Europe de pays autrefois alliés ou ennemis.

Les pertes humaines et matérielles

Le monde, et surtout l’Europe, sort profondément transformé de la Première Guerre mondiale. Dans "14-18", La Documentation photographique n° 6074 (1984), Jean-Jacques Becker dressait un rapide bilan du conflit et des changements qui s’ensuivirent. Certains d’entre eux auraient vraisemblablement eu lieu sans la guerre, mais dans des délais beaucoup plus longs.

« La guerre a tué environ 13 millions d’hommes (y compris les morts de la guerre civile russe qui succéda à la révolution d’octobre 1917).

Les pertes humaines (rapportées au nombre d’hommes actifs) :

- France : 10,5%

- Allemagne : 9,8%

- Autriche-Hongrie : 9,5%

- Italie : 6,2%

- Royaume-Uni : 5,1%

- Russie : 5%

- Belgique : 1,9%

- États-Unis : 0,2%

© Wikimedia Commons

Aux morts se sont ajoutés un nombre immense de blessés et de mutilés, la “surmortalité” des populations civiles et le déficit de la natalité, au total une profonde transformation de l’équilibre démographique dans chaque pays.

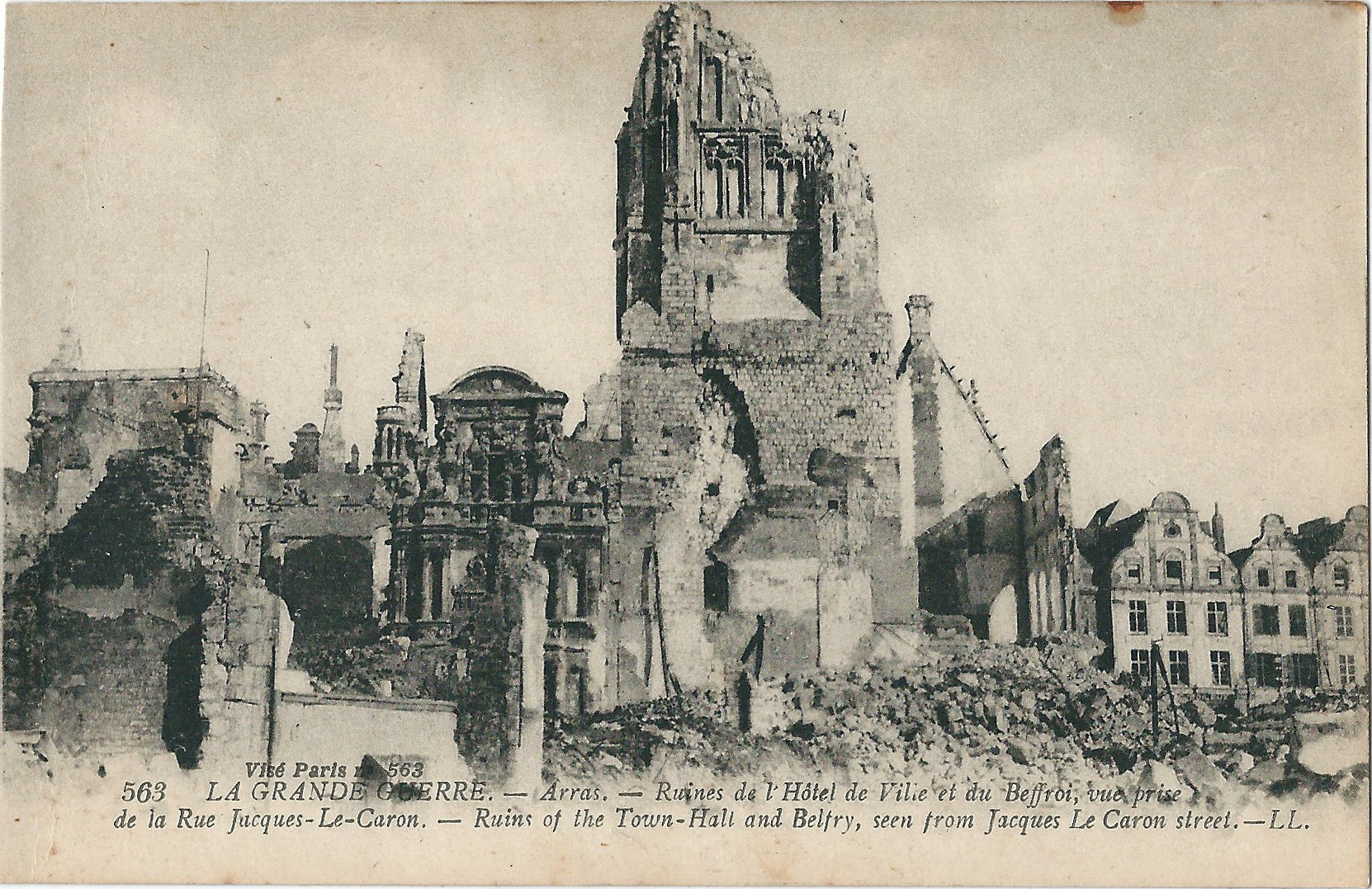

Les destructions matérielles ont été considérables dans la France du nord et de l’est, en Belgique, en Italie du nord et dans les territoires polonais de l’ancien Empire russe. L’Angleterre a perdu une part notable de sa flotte de commerce (7 800 000 tonnes). L’appauvrissement des belligérants provient aussi de ce qu’une part notable de leurs ressources avait été consacrée à des productions uniquement militaires. Sans tenir compte des dettes contractées à l’extérieur, il a été calculé que la guerre avait fait perdre à la France l'équivalent de onze années d’investissement (niveau de 1913).

La démobilisation des soldats provoqua un certain nombre de problèmes, tel celui du reclassement d’une si grande masse d’hommes sur le marché du travail, mais ne se traduisit pas par de graves tensions. “Les héros étaient fatigués”, et même s’ils n’ont pas toujours été accueillis comme ils espéraient l’être, ils appréciaient d’être vivants et à nouveau des civils : "S’insurger, militer eût été encore lutter : ils avaient bien mérité de vivre paisiblement l’humble vie quotidienne des hommes ordinaires” (Antoine Prost)."

Les transformations territoriales

Beaucoup d’entre elles ont été enregistrées par les traités de paix :

- Traité de Versailles avec l’Allemagne : 28 juin 1919,

- Traité de Saint-Germain-en-Laye avec l’Autriche : 10 septembre 1919,

- Traité du Trianon avec la Hongrie : 4 juin 1920,

- Traité de Neuilly avec la Bulgarie : 27 novembre 1919,

- Traité de Sèvres avec la Turquie : 11 août 1920.

© La Documentation française.

Les plus importantes affectèrent l’Europe centrale, balkanique et orientale et furent la conséquence des disparitions de l’Empire austro-hongrois, de l’Empire russe et de la perte par l’Allemagne de ses territoires polonais.

Neuf États apparurent ou réapparurent en Europe : du nord au sud, la Finlande, les États Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), la Pologne, la Tchécoslovaquie, l’Autriche, la Hongrie et la Yougoslavie.

Plusieurs États s’agrandirent :

- la France récupérait l’Alsace-Lorraine ;

- l’Italie acquérait le Trentin et l’Istrie ;

- la Roumanie recevait la Transylvanie.

D’autres furent réduits : la Bulgarie perdit son accès à la mer Méditerranée, la Turquie fut limitée à Constantinople et à l’Asie Mineure et abandonna toutes ses possessions arabes, l’Allemagne fut coupée en deux par le corridor de Dantzig et perdit (à l’ouest et à l’est) le 1/7e de son territoire (88 000 km2) et le dixième de sa population (8 millions de personnes) ; en outre elle dut céder la totalité de ses territoires coloniaux.

La plus grande partie des colonies enlevées à la Turquie et à l’Allemagne fut partagée entre la France et l’Angleterre, sous forme de mandats de la Société des Nations, avec mission de les conduire à l’indépendance. Dans la pratique, ces territoires ne furent pas traités très différemment des colonies habituelles, mais l’affirmation du principe que la condition de colonie n’était pas éternelle, fut un des points de départ du mouvement de décolonisation qui se développa après la Seconde Guerre mondiale.

Les bouleversements politiques

La Première Guerre mondiale porta un coup décisif à l’institution monarchique en Europe : les quatre grands Empires continentaux disparaissaient. Les régimes politiques nouveaux se voulaient plus démocratiques que leurs prédécesseurs, mais la signification de ces changements n’était pas toujours la même :

- en Allemagne, après une tentative révolutionnaire qui échoua, une république parlementaire succéda au régime impérial (régime constitutionnel à tendance autoritaire), sans que soit modifié le système socio-économique ;

- dans l’ancien Empire austro-hongrois, chaque nationalité prit son indépendance et dans un premier temps adopta un régime démocratique et parlementaire ;

- en Turquie s’établit une république laïque qui rompit donc sur le plan institutionnel avec la tradition musulmane ;

- en Russie, à l’Empire encore largement autocratique succéda un État de caractère socialiste. [...]

La Ligue des nations souhaitée par le président américain Wilson fut créée sous le nom de Société des nations (SDN). Dans l’immédiat elle portait assez mal son nom, puisque ni l’Allemagne ni la Russie soviétique n’avaient été invitées à en faire partie et que les États-Unis, après le refus du Sénat de ratifier le traité de Versailles, s’abstinrent d’y adhérer. Toutefois, par son existence, la SDN inaugura – au moins en théorie – de nouveaux rapports entre États, en même temps que la diplomatie secrète fut – en principe également – abandonnée au profit des conférences internationales.

Les changements économiques et financiers

L’appauvrissement du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne fut compensé par l’enrichissement des pays qui avaient profité de la guerre, le Japon et surtout les États-Unis. Ces derniers ont largement renforcé leur place de première puissance économique et sont devenus la première puissance financière : débiteurs de l’Europe avant la guerre, ils en étaient maintenant les créanciers.

Les monnaies des pays européens étaient gravement affaiblies par le phénomène d’inflation déclenché pendant la guerre. Le fait était tout à fait nouveau puisque le XIXe siècle avait été une époque de stabilité monétaire.

Au plan technique, les nécessités d’utiliser pendant la guerre une main-d’œuvre peu qualifiée avaient poussé l’industrie européenne à développer le travail à la chaîne imité des méthodes américaines. Cette tendance se poursuivit après la guerre avec comme conséquence la croissance d’une nouvelle catégorie ouvrière, les manœuvres spécialisés (les futurs OS).

La remise en cause des valeurs morales

Les valeurs traditionnelles avaient été très ébranlées par le gâchis des vies humaines pendant plus de quatre ans. La société avait été profondément bouleversée par la ruine des épargnants et par l’appauvrissement des classes moyennes sur lesquelles reposaient les sociétés européennes, en même temps que par l’enrichissement trop rapide des "profiteurs de guerre". Les anciens combattants restaient profondément marqués par leur terrible expérience. Beaucoup d’intellectuels réagissaient contre le rationalisme et soulignaient l’absurdité du monde : le surréalisme était en germe.

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres